認知症を学びみんなで考える

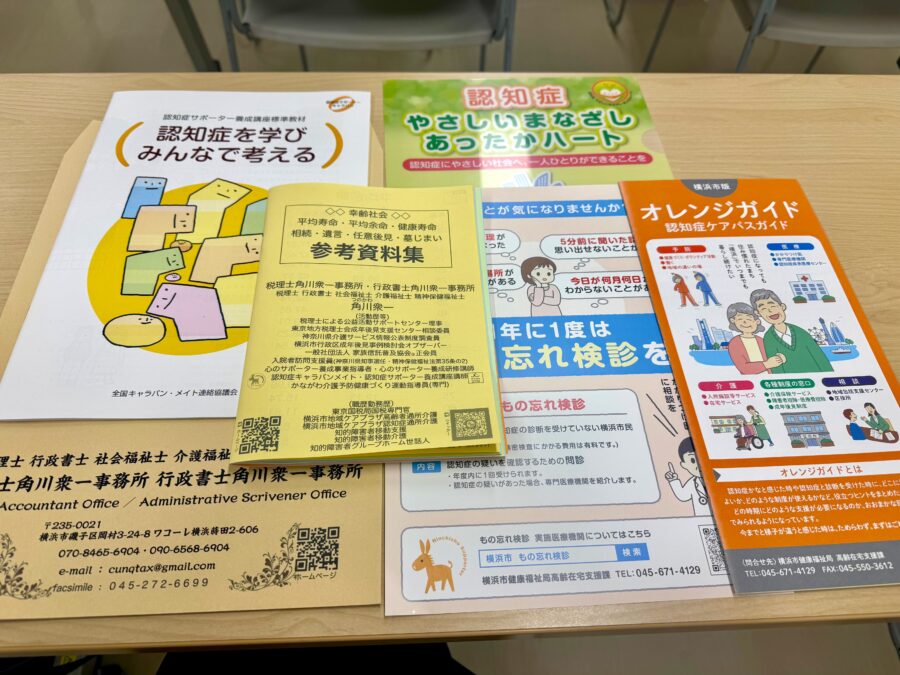

3月27日(木)は、横浜市野毛地区センターで開催された「認知症サポーター養成講座」を受講してまいりました。

講師である角川 衆一先生は、認知症の親との介護経験から学んだことを、教材や動画を通して私たちに教えてくださいました。

角川先生は、税理士・行政書士・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士といった幅広い活動をされています。

私が受講した理由は「もしも家族が認知症になったらどのような対応が適切なのか。」と考えることがあり、今回の講座を受けることにいたしました。

80歳を超えている祖父母や、老後の人生をこれから楽しむ父と母。

もしもの時に備えて、私に出来ることがあれば、”早期発見や進行を遅らせることに努めたい。”と想い、自分の出来ること、始められることについて学ばせていただきました。

認知症の前段階には、MCIという「軽度認知障害」と呼ばれる認知機能の低下をおこす原因疾患があります。

1年で5~15%の割合で認知症(軽度→中度→重度)の症状へと進んでしまうそうです。

MCIを見極め早期発見に繋がると、適切な治療により進行を予防できる可能性が高くなるそうです。

なんと1年で16~41%の割合で、健常に回復するといわれています。

また、認知症の方への適切な対応として、「怒らない・冷静でいる・否定せず受け入れる」など、介護する側の対応によって前向きに生きる力が湧いたり、安心して元気が蘇ってくるような生活を送ることができます🤝

その為には、認知症についての知識と理解を深め、普段から不安を取り除いてあげる環境づくりが大切!ということを学びました。

ですが、特別な何かをするわけではありません😌

誰もが認知症になる可能性があり、身近に認知症の方がいたとしても他人事ではないということ。

そっと手助けしたり、時には見守ってあげたり、一緒にどうしたら良いのか考えてあげる。

失敗を繰り返さないようにと先回りはせずに、同じラインから支えてあげる。

認知症の方にとって”小さなできること”はたくさんある。ということが幸せな生活を送れる一歩一歩なんだなと感じることができました。

認知症について考えるキッカケをいただき、とても貴重な時間を過ごすことができました。

誠にありがとうございました。

認知症について理解が広がれば、地域全体が今よりもっと温かく助け合えることだと思います。

この投稿をご覧になられた方が、少しでも認知症のことについて知るキッカケとなりましたら幸いです🍀